奇妙的“渐近旋进”与“渐近自由”

时间:2016-10-10 09:05:00作者: 邢志忠的博文来源: http://blog.sciencenet.cn/blog-3779-1007737.html

Inspiral一词本来是天文学的专有名词,直到最近才进入普罗大众的法眼,原因在于LIGO合作组探测到了来自宇宙深处的引力波。Inspiral的中文意思是“旋进”,但是也许译为“渐近旋进”更贴切。在维基百科页面,如果查询Inspiral一词,会被直接导向Orbital decay(轨道衰减)的概念,两者的天文学含义其实是一致的。毫无疑问,用Inspiral来描述引力波的产生更为贴切,即LIGO探测器所观测到的是致密双星渐近旋进型引力波(Compact binary inspiral gravitational waves)。

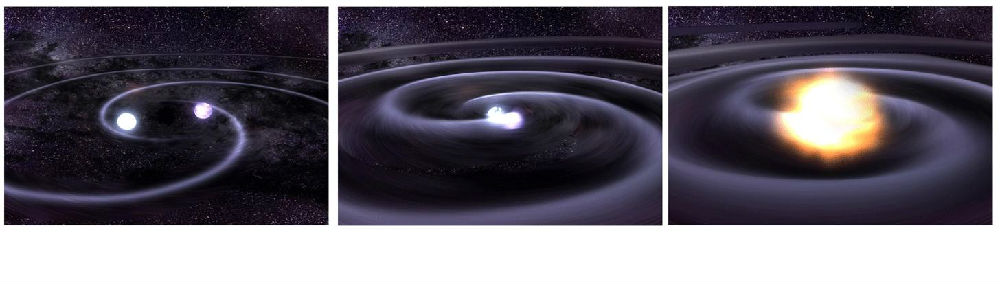

一对中子星、一对黑洞或者一个中子星和一个黑洞可以形成致密双星系统,其中两个星体围绕着公共的质心运动,但由于以引力波的形式向外界辐射能量,它们的间距会变得越来越小,但它们的速度会变得越来越大,最终两者融合为一体,如下图所示(来源:NASA/CX/GSFC/T.Strohmayer)。

在如此这般的过程中,致密双星系统所产生的引力波的频率由低到高逐渐增大,意味着其信号也逐渐增强,如上图所示(来源:A. Stuver/LIGO)。LIGO合作组今年2月11日所宣布的引力波证据,就是他们在2015年9月14日探测到的两个大质量黑洞从渐近旋进到合并之际所发出的引力波信号。据科学家基于广义相对论推算,这一剧烈的天体过程发生在距今约13亿年前的宇宙,那时候地球上尚未产生任何有灵性的生命!

在粒子物理学中有一个与“渐近旋进”异曲同工的名词,它就是强核力的“渐近自由”(asymptotic freedom)属性。在诸如质子和中子等强子中,“渐近自由”指的是夸克之间的强相互作用与人们从引力和电磁吸引力所获得的直觉相反,距离越近,力越弱;距离越远,力越强。当两个夸克之间的距离小到一定程度(或者能量高到一定程度)时,它们彼此差不多是自由的;而当它们的距离逐渐增大(或者能量逐渐降低)时,束缚它们的吸引力会变得越来越强,以至于两者根本脱离不开。强核力的这种奇特的“渐近自由”现象是在上世纪70年代初的“深度非弹”实验中被观测到的,如下图所示(来源:Bielefeld大学York Schroeder的理论物理学讲义),它意味着每个夸克都无法孤立存在,所以在自然界看不到单个夸克,或者说强子具有“夸克禁闭”的特征。

理论物理学家对强相互作用“渐近自由”属性的理解也始于上世纪70年代初。1972年,刚刚证明了Yang-Mills场论和电弱统一模型的可重整性而获得博士学位的吉拉德・特胡夫特(Gerard ‘t Hooft)就注意到了强核力的Yang-Mills规范理论具有出人意料的“渐近自由”的特点。当特胡夫特在法国马赛举办的一个小型学术会议上提到自己的计算结果时,在场的量子场论专家库尔特・戌曼奇科(Kurt Symanzik)建议他尽快发表这一重要成果。但是年轻的特胡夫特本人当时似乎并没有意识到“渐近自由”的重要性,没有听从戌曼奇科的忠告,始终没有正式发表自己的计算结果,痛失了一次获得诺贝尔奖的机会。

一年以后,即1973年6月,两篇证明强相互作用的规范理论具有“渐近自由”特性的论文横空出世,比肩发表在美国物理学会的《物理评论快报》期刊上。前一篇论文的作者是普林斯顿大学的大卫・格罗斯(David Gross)和他的博士生弗兰克・韦尔切克(Frank Wilczek),而后一篇论文的作者是哈佛大学的博士生大卫・波利策(David Politzer)。三个人因此分享了2004年度的诺贝尔物理学奖。为什么两篇独立的理论文章能够碰巧在同一期刊上撞车呢?波利策在他的获奖演说中讲了下面的原因:

“我缓慢而仔细地完成了关于Yang-Mills理论b函数的计算。…从对最后的负号深感绝望到对可能发生的事情兴奋不已,这一转变没费我多少时间。我打电话给导师西德尼・科尔曼(Sidney Coleman)。他耐心地听着,然后说结果很有趣。不过依照科尔曼的说法,我显然犯了个错误,因为大卫・格罗斯和他的学生已经完成了相同的计算,他们发现结果是正号。在计算的可靠性方面,科尔曼似乎对人家比对我更有信心,毕竟他们是由两个人组成的团队,而且其中包括一位经验丰富的理论家;而我只是一个单兵作战的年轻学生。我说那我再检查一遍。大约一周以后,我再次给科尔曼打电话,说我没有发现先前的计算有任何错误。科尔曼说是的,他知道了,因为普林斯顿的团队已经发现了自己的错误,他们把错误纠正了,并已经将论文投给了《物理评论快报》…”

据说正是由于科尔曼的前期传话和后期干预,才使得格罗斯和韦尔切克及早发现了他们的计算错误,也使得波利策及时发表了自己的计算结果。波利策本人的话里话外中似乎对导师略有埋怨,也对格罗斯和韦尔切克的计算结果表达了一丝绅士般的嘲弄。但无论如何,他远比特胡夫特幸运。后者虽然和自己的导师马缇努斯・韦尔特曼(Martinus Veltman)因对Yang-Mills场论可重整性的证明而荣获了1999年度的诺贝尔物理学奖,但却遗憾地与第二枚诺贝尔奖章擦肩而过(下图为笔者和特胡夫特教授在意大利Erice国际暑期学校讲学时的合影)。

无论宏观上的“渐近旋进”还是微观上的“渐近自由”现象,都体现了自然界的那种可以被理解的奇妙。其实这样的现象在人类社会中也能找到相似的例子,比如友情、爱情与家庭。正如美国前总统比尔・克林顿(Bill Clinton)在1998年的麻省理工学院毕业生典礼中所强调的那样,“…(基础科学研究及其成果)的影响遍及整个社会――不仅影响我们的经济,还影响我们的人生观,影响我们如何理解自己与别人之间的关系,以及影响我们人类的归宿…”

邢志忠/2016年10月6日。本文已发表在高能所公共微信号。